![]()

- Академия •

- Издательство •

- Конференции •

- Выставки •

- Ученые звания •

- Награды •

- Контакты

РУС | ENG

1.4. Формирование артериального и венозного русла отделов пищеварительного тракта у плодов и новорожденных.

Вопросу формирования экстраорганного и внутриорганного русла в слепой кишки в плодном периоде и к моменту рождения у человека посвящены работы Т.Л. Лихачевой (1962), Т.А. Ястребовой (1955), С.Н. Касаткина (1949, 1968), Л.И. Урманова (1961, 1965), Le Jnyader, A. Keretch, M. Zaigo (1966), В.А. Яглинского (1967), Ю.В. Матвеева (1968), П.П. Кулик (1969)., О.Н. Еремеевой (2003), Л.М. Железнова, Р.А. Попова (2006).

По данным Т.Л. Лихачевой (1962), верхняя брыжеечная артерия выходит из брюшной аорта на уровне I поясничного позвонка или у межпозвонкового диска I – II поясничных позвонков. Верхняя граница указанной артерии у детей, как трактует Т.А. Ястребова (1955), соответствует нижнему краю XI Th, нижняя – определяется между верхней и средней 1/3 тела II поясничного позвонка. П.П. Кулик (1969) полагает, что у зародышей стволики верхней брыжеечной артерии, возникающие из желточно-брыжеечной, идут сзади наперед и сверху вниз. При опускании слепой кишки в правую подвздошную ямку артериальные стволики следуют к органу почти горизонтально. Если в работах предшествующих авторов представлены сведения, освещающие распределение артериальных ветвей, питающих слепую кишку в возрастном аспекте, то исследования J. Rose (1950), Л.А. Кукибной (1955), М.И. Урманова (1959), R. Spencer (1960), B. Jackson (1963), A. Ferriera, R. Miranda (1966), М.С. Дошоянц (1969), A. Rigaad, J. Soutoul (1970), K. Lagodinska, A. Kohmann (1971), J. Hureau (1973), Ferrar de Carvelho, A. Rodrigues (1974), М.Г. Привеса (1975), И.И. Кашлюк (1992), Н.В. Крыловой (1992) посвящены изучению ее васкуляризации в дефинитивном состоянии.

Некоторые возрастные особенности венозной системы начального отдела толстой кишки в плодном периоде и у новорожденных человека представлены в работах Н.В. Крыловой (1952, 2004), М.И. Урманова (1961), И.М. Яровой (1967, 1969), Е.С. Смирновой (1969), Д.Б. Башировой (1975), А.А. Молдавской (1979, 1991, 1993, 2004, 2005, 2006). Н.В. Крылова (1952) приходит к выводу, что у 4 – 6 – месячных плодов строение венозного русла слепой кишки совпадает с таковым поперечной ободочной, восходящей ободочной и нисходящей ободочной кишок. У плодов 3 – 4 месяцев, по М.И. Урманову (1961), артерии и вены подслизистой основы стенки слепой кишки образуют недифференцированное сплетение. После рождения в круговом мышечном слое количество радиальных анастомозов превышает число продольных, что находится в зависимости от интенсивности процесса всасывания в начальных отделах ободочной кишки. С точки зрения Е.С. Смирновой (1969), у плодов 3 – 9 месяцев при высоком расположении правого кишечного изгиба в слепой кишке анастомозы вен лежат горизонтально, при более низком – отмечается их вертикальное направление.

Вопросу строения венозной системы слепой кишки в постнатальном периоде посвящены работы Т.Д. Золотникова (1947), Ф.П. Маркизова (1963, 1969), С.Н. Касаткина (1966), М.Н. Урманова (1959), B. Jackson (1963), Б.С. Широкова (1968), К.А. Кленова (1969), П.В. Карповой (1969), J. Pace (1970), В.В. Куприянова (1965, 1969, 1979, 1972, 1975, 1990), W. Wishiyma (1973), А.П. Меринова (1973), Ferrar De Garvalho (1974), Р.А. Аляви (1976), Э.А. Адыширин – Заде (1979).

Вопрос об артериальном кровоснабжении восходящего и нисходящего отделов толстой кишки нашел свое отражение в работах ряда авторов (В.С. Попов, 1937; Т.Л. Лихачева, 1952; Д. Худайбердыев, 1964; Ю.В. Букин, 1956; Т.А. Ястребова, 1955). Согласно сведениям Д. Худайбердыеав (1964), уровень отхождения a. mesenterica inferior от аорты у плодов соответствует нижней половине II поясничного позвонка, в то время как, с точки зрения Т.Л. Лихачевой (1952), нижняя брыжеечная артерия отделяется на высоте III поясничного, так - же, как и в дефинитивном состоянии. Все висцеральные ветви, как отмечает Д. Худайбердыев (1964), в течение внутриутробной жизни имеют тенденцию к изменению границ своего расположения. Данное суждение автора согласуется с результатами исследования Ю.В. Букина (1955), который указывает, что a. mesenterica inferior к моменту рождения отделяется от брюшной аорты у межпозвонкового диска II – III L и может достигать II L. Васкуляризация нисходящей ободочной кишки в плодном периоде, в основном, происходит за счет левой ободочной артерии, расстояние от которой до устья нижней брыжеечной, как отмечает Т.Л. Лихачева (1952), составляет 1,2 – 9,2 см. Диаметр a. colica sinistra находится в пределах 0,15 – 0,6 см, длина равна 17,8 см (Т.А. Ястребова, 1955). Следует, однако, заметить, что в работах вышеназванных исследователей отсутствуют цифровые показатели калибра и длины левой ободочной артерии в каждой возрастной группе плодов. Т.Л. Лихачева (1952) полагает, что вдоль нисходящей ободочной кишки можно различить два параллельных ствола, образованные левой ободочной артерией и ее нисходящей ветвью. Правая ободочная артерия, осуществляющая кровоснабжение восходящей ободочной кишки у плодов и детей, по данным Т.Л. Лихачевой (1952), выходит на расстоянии 3 – 9 см от устья верхней брыжеечной артерии. Вопросу архитектоники артериального русла нисходящего и восходящего отделов толстой кишки у плодов посвящены работы Т.Л. Лихачевой (1952), М.И. Урманова (1961, 1965), Г.А. Самойлова (1973). Установлена зависимость между характером распределения артериальных стволов и функциональной активностью отделов толстой кишки. (А.И. Кечеруков, И.А. Чернов, 2006).

О вариантах отхождения верхней и нижней брыжеечных артерий у новорожденных некоторые сведения представлены в исследованиях Д.Г. Иосселиани (1952), Е.М. Маргорина (1954), И.П. Арсеньевой (1962), Le Juyader, K. Kerech, M. Lajgo (1966), A. De Clerg (1970). В поле зрения группы авторов (М.И. Урманова, 1954; D. Michels, 1955; M. Cantor, R. Reynolds, 1957; П.П. Дидковского, 1958; G. Welch, D. Hon, 1958; J. Coligher, 1961; D. Abramson, 1962; B. Jackson, 1963; R. Mercier, Y. Vaneuvirlie, 1968) стояли вопросы, касающиеся характера расположения и направления артериальных ветвей к восходящей и нисходящей ободочной кишке в дефинитивном состоянии. Некоторые из указанных исследователей (N. Michels, 1955; П.П. Дидковский, 1958; B. Jackson, 1963; A. Asis Adеl Aboul, 1967) фиксируют внимание на источники питания восходящего отдела толстой кишки.

В работах M. Cantor, R. Reynolds (1957), G. Welch, D. Hon (1958), J. Coligher (1961), D. Abramson (1962), R. Bernardi, F. Paesson (1971) трактуются данные, освещающие направление и уровни расположения нижней брыжеечной и левой ободочной артерий, подходящих к нисходящей ободочной кишке, однако, суждения авторов носят противоречивый характер. Так, D. Abramson (1962) считает, что а. mesenterica inferior у взрослых отходит от аорты на расстоянии 5 – 6 см от ее бифуркации. Говоря об а. mesenterica inferior, совершенно не упоминается о ходе и направлении ветвей а. colica sinistra. J. Coligher (1961) отмечает, что нижняя брыжеечная артерия отделяется от аорты на 1,5 см выше ее бифуркации и на 4 см – от мыса крестца. Указанные цифровые показатели не соответствуют выводам D. Abramson (1962).

Вопрос о вариантах строения артериального русла восходящего и нисходящего отделов толстой кишки в постнатальном периоде освещается в исследованиях М.А. Тихомирова (1900), G. Welch, D. Hon (1958), Т.К. Зайсановой (1960), D. Abramson (1962), A. Ferriera, R. Miranda (1965), R. Zverina, S. Poisel (1966), J. Barbin (1972), A. Kling (1978). По данным G. Welch, D. Hon (1958), восходящая ветвь левой ободочной артерии в 27 % случаев заканчивается выше селезеночной кривизны, в 3 % - ниже ее. Сочетание вариантов магистральных сосудов, происходящих от аорты, в виде продольного соединения между чревным стволом, верхней и нижней брыжеечной артериями описаны R. Zverina, S. Poisel (1966), M. Verstraete, (1970).

В руководствах по нормальной, клинической и топографической анатомии представлены сведения по васкуляризации восходящей и нисходящей ободочной кишок у взрослых (К. Гофман, 1967; М.Я. Брускин, 1983; В.Н. Шевкуненко, Л.М. Геселевич, 1936; Б.А. Долго-Сябуров, 1946; В.В. Бушаров, 1971, М.Р. Сапин, 2005, 2006).

К работам экспериментального характера, выполненным на животных, относятся исследования Н.И. Гуревича (1902), И.Л. Иоффе (1939), М.И. Урманова (1959), А.М. Белозерцева (1967), В.Д. Маковецкого (1966, 1969), Б.В. Огнева (1969), Г.Ф. Кинжибалова, В.В. Кунцевича (1970), А.П. Дидковского (1992), Н.В. Крыловой (1992), Ю.М. Галкиной (1999). Авторы стремились установить приспособительные реакции гемомикроциркуляторного русла и компенсаторные возможности артериальной системы отделов толстой кишки при перевязке основных ее стволов. Можно согласится с мнением И.Л. Иоффе (1939), что решение вопроса о жизнеспособности отдела толстой кишки при отделении ее от брыжейки находится в зависимости от особенностей его васкуляризации. Его данные перекликаются с выводами А.М. Белозерцева (1967).

Одним из кардинальных вопросов в формировании особенностей строения венозной системы отделов пищеварительного тракта является детальное изучение раннего онтогенеза вен на этапах пренатального и раннего постнатального онтогенеза. В этом аспекте фундаментальное значение приобретают работы Н.В. Поповой-Латкиной (1969). Автор ссылается на исследования Р.А. Аляви, Б.Г. Кирьякулова, А.Д. Никольского и др., которые центрировали внимание на трактовке плацентарных сосудов у плодов, новорожденных и детей первого года жизни. По данным Поповой-Латкиной (1969), у эмбрионов 5 – 7 мм ТКД различимы две пупочные артерии и только одна пупочная вена, так как правая уже облитерировалась. У обеих артерий стенка определяется четко, чем у вены и образована двумя – тремя рядами вытянутых, овальных ядер, в то время как пупочная вена представляет собою широкую щель, опоясанную одним рядом ядер и являющуюся самым крупным сосудом на данной стадии развития. Широким резервуаром она сливается с более узкой воротной веной, образующей при переходе к пупочной вене дугообразный изгиб и появляющийся несколько краниальнее 12-перстной кишки с ответвляющейся от нее закладкой поджелудочной железы. Узкая нижняя полая вена расширяется в месте слияния с ней двух печеночных вен, стенки которых неполностью отделены друг от друга; они впадают в нижнюю полую вену вблизи от сердца, тат как она в связи с отсутствием диафрагмы непосредственно прилегает к плоской верхней поверхности печени. У зародышей 9 мм ТКД воротная вена вместе с пупочной образуют единый мощный ствол, несколько суженный по направлению к устью воротной вены. Диаметр сосудов плацентарного круга кровообращения превалируют над таковыми остальных венозных стволов. У эмбрионов 13 – 20 мм ТКД закладки вен продолжают оставаться лишь широкими щелями, окаймленными одним слоем ядер, в то время как в артериальной системе появляются первые магистральные артериальные стволы, еще очень короткие, не доходящие до стенок органов. В строении артерий и вен отмечается дифференциация. У спинной аорты, пупочных артерий стенки отличаются относительной толщиной, просвет узок, у нижней полой, воротной и пупочной вен просвет значительно шире, чем на ранних стадиях; но стенка тонка и не имеет гистологической структуры. В стенке аорты различимы ядра эндотелия, мышечно-эластиновые элементы, наружная оболочка.

По мере нарастания длины плода и увеличением объема печени сосуды плацентарного круга кровообращения обрастают ее тканью и относительно уменьшаются в своих размерах. Отчетливо отмечается деление воротной вены на две ветви – правую и левую. Печеночные вены, поскольку они относятся к портальному кровообращению, появляются у эмбрионов ранних стадий и опережают в своем развитии пупочную артерию, которая только у предплодов 20 – 25 мм ТКД подрастает к печени.

Предплодный период характеризуется высоким расположением органов, большой массивностью печени и сердца, направленного своей осью спереди назад. Печень со всех сторон окружают прилежащие к ней сосуды и органы. Особенно глубоки выямки и ямки для двенадцатиперстной кишки и желудка. Возможность появления в дефинитивном состоянии в виде отклонений от нормы, мостиков над круглой связкой печени или желчного пузыря, - объясняется обрастанием печеночной тканью этих образований у эмбрионов ранних стадий.

К концу предплодного периода зачатки артерий в виде небольших выступов дорсальной аорты выявляются уже у эмбрионов 13 – 15 мм ТКД. Что касается вен, то только те из них, которые относятся к плацентарной или портальной системам кровообращения (верхняя и нижняя брыжеечные, селезеночная), развиваются в это время как относительно крупные стволы, достигающие одинакового диаметра с одноименными артериями или даже превосходящие их своими цифровыми показателями.

Таким образом, наиболее рано развиваются сосуды, обслуживающие плацентарное кровообращение, а также портальную систему, имеющую отношение к редуцированной у человека, - желточной. Они появляются еще тогда, когда плацента не сформирована. Все остальные венозные сосуды, представляющие на ранних стадиях щелевидные, овальные, округлые образования лакунарного типа, отстают в своем развитии от соответствующих артерий и только в плодном периоде начинают превосходить их своим диаметром.

Сравнительно незначительное число работ посвящено изучению строения венозной системы восходящего и нисходящего отделов толстой кишки у плодов и новорожденных (Н.В. Крылова, 1952; А.Я. Соина, 1956; М.И. Урманов, 1961, 1965; Т.Л. Кебурия, 1975, Ю.И. Ухев, А.В. Колобов, 2004). В работах другой группы исследователей трактуется вопрос структуры венозного и капиллярного лимфатического русла правого и левого отделов ободочной кишки в постнатальном периоде (P. Ongley, 1965; Л.И. Илларионов, 1966; J. Vajda, Cs. Zeranth, 1967; А.И. Свиридов, 1968; В.А. Белянский, 1970; П.В. Рыбаченко, 1973; Н.Х. Хашимов, 1973; В.А. Шахламов, 1974; Л.И. Спиридонова, 1979, А.М. Фомин, 2002).

Ряд авторов (В.В. Ратушняк, 1966; Г.А. Калачев, 1965; В.В. Кунцевич, Э.К. Хардеев, 1969) установили возможность появления коллатеральных путей оттока после выключения крупных артериальных и венозных стволов ободочной кишки в условиях эксперимента.

Вопросу развития васкуляризации поперечной ободочной кишки в плодном периоде, новорожденных и детей посвящены исследования Ю.А. Волох (1950), Т.Л. Лихачевой (1952), Р.П. Худайбердыева, Н.Л. Вознесенской, С.А. Майзель, Т.М. Толмаковой (1954), Т.А. Ястребовой (1965), М.И. Урманова (1961, 1966), В.Д. Маковетского (1961, 1976). Т.Л. Лихачева (1952) полагает, что расстояние от устья а. mesenterica superior до средней ободочной артерии составляет 10 – 12 см. Диаметр средней ободочной артерии достигает 0,1 – 0,6 см, длина – 12,9 см. Следует, однако, заметить, что исследователь не уточняет различий как в направлении артериальных стволов, питающих colon transversum, так и в калибре a. colica media у плодов и детей. По мнению Ю.А. Волох (1950), количество ветвей, отходящих от верхней брыжеечной артерии, определяет и площадь кровоснабжения поперечной ободочной кишки средней ободочной артерией. В связи с этим критерием выделяются III типа ее ветвления. С точки зрения Р.И. Худайбердыева, Т.М. Толмаковой (1954), в mesocolon уже у 3-х месячных плодов отчетливо заметны аркады II – III порядка. Согласно же сведениям, которые сообщает Т.А. Ястребова (1955), у плодов и детей до 2,5 лет a. colica media принимает участие в образовании дуг I – III порядка.

Возрастные изменения внутристеночного артериального русла поперечной ободочной кишки представлены Ю.А. Волох (1950), Т.Л. Лихачевой (1952), М.И. Урмановым (1961, 1965), В.В. Галаховым (1979). В работах некоторых исследователей освещаются данные об особенностях ветвления средней ободочной артерии в постнатальном периоде (G. Robillard, A. Shapiro, 1947; N. Michels, 1955; B. Jeckson, 1973; M. Sage, A. Colbat, G. Gabrol, 1977, В.А. Крыжановский, 2005). B. Jackson (1973) приходит к заключению о наличии двух источников васкуляризации поперечной ободочной кишки. По данным А.Н. Бабаева (1968), средняя ободочная артерия имела вид магистрали, в 13,8 % случаев выявлен рассыпной тип ветвления, в 37,7 % - смешанный тип. Ф.Г. Кулачек (1967) считает, что кровоснабжение omentum majus осуществляется не только правой и левой желудочно-сальниковыми, но и средней кишечной артерией.

Экспериментально-морфологический аспект исследования артериального русла поперечной ободочной кишки нашел отражение в выводах группы авторов (Т.М. Мусагалиева,1960); Г.А. Калачев, 1965; В.В. Ратушняк, 1966; А.М. Белозерцев, 1967; А.Д. Масленникова, 1967; А.П. Дидковский, 1992).

В анализируемой литературе почти отсутствуют работы, освещающие эмбриогенез вен поперечной ободочной кишки человека. Работы экспериментального характера, выполненные Г.А. Калачевым (1965), В.В. Ратушняк (1966), позволяют установить возможные пути окольного венозного оттока в поперечной ободочной кишке при выключении путем перевязки крупных артериальных и венозных стволов.

Архитектоника сигмовидных артерий у плодов, новорожденных и детей первых лет жизни изучена Т.Л. Лихачевой (1952), Г.А. Ястребовой (1955), А.А. Молдавской (1967, 1990), В.Я. Юрченко (1969), М.М. Паршиным (1978). Т.Л. Лихачева (1952), исследуя ход и направление артериальных стволов, питающих сигмовидную ободочную кишку, не указывает на их возрастные особенности. Т.Я. Ястребова (1963) полагает, что сигмовидные сосуды (1 – 4) вдоль стенки кишки образуют дуги I – III порядка. В.Я. Юрченко (1969) устанавливает зависимость между формой, длиной S-образной кишки и типом деления сигмовидных артерий.

Вопросу строения интраорганного сосудистого русла сигмовидной ободочной кишки в возрастном аспекте посвящены лишь исследования Т.Л. Лихачевой (1952), М.И. Урманова (1961, 1965), М.Т. Паршина (1978).

В работах M. Cantor, R. Reynolds (1967), П.И. Дидковского (1958), G. Welch, D. Hon (1958), J. Coligher (1961), D. Abramson (1962), J. Nesselrod (1964), М. А. Потахова (1965), А.А. Лойт, А.В. Каюкова, А.А. Паншина (2005) представлены сведения о кровоснабжении сигмовидной ободочной кишки в дефинитивном состоянии. D. Abramson (1962) считает, что из нисходящей ветви нижней брыжеечной артерии возникают 2 – 4 сигмовидные и верхняя прямокишечная. Последняя, согласно представлениям J. Coligher (1961), осуществляет питание прямой кишки и «анального канала». Точка зрения G. Welch, D. Hon (1958) согласуется с данными J. Coligher (1961). Автор приходит к выводу о возможности происхождения верхней сигмовидной артерии из левой ободочной и о вариабельности сигмовидных сосудов (1 – 6). M. Cantor, R. Reynolds (1967) не детализируют пути подхода ветвей нижней брыжеечной артерии к сигмовидной ободочной кишке, в то время как J. Nesselrod (1964) указывает, что а.а. sigmoideae васкуляризируют дистальную часть colon descendens, тазовый и подвздошный отделы colon sigmoideum.

К работам экспериментального характера относятся исследования J.M. Gowan (1955), N. Michels (1955), А.М. Белозерцева (1967), А.П. Дидковского (1992). Ряд авторов освещает вопрос о возможных вариантах ветвления сигмовидных артерий в дефинитивном состоянии (G. Welch, D. Hon, 1958; Т.Н. Зайсанова, 1960; И.П. Арсеньева, 1962; A. Ferriera, R. Miranda, 1965; M. Colas, 1972; J. Menage, P. Vullard, 1972). Лишь незначительное число работ посвящено вопросу строения венозного русла и особенностей анастомозов вен сигмовидной ободочной кишки в плодном периоде у человека (Н.В. Крылова, 1952; Е.С. Смирнова, 1963; Э.П. Мельникова, 1970; Л.В. Васильева, 1975; Е.П. Колоколова, А.А. Молдавская, 1969, 2006). В исследованиях Ф.П. Маркизова (1953, 1959), П.Н. Илларионовой (1966), сообщаются сведения об архитектонике сигмовидных и внутристеночных вен у взрослых.

Данные о кровоснабжении прямой кишки у плодов и детей раннего возраста представлены Т.Я. Ястребовой (1955), А.И. Пугачевой (1963), П.Н. Галаховой (1969, 1970), Р.И. Красным (1984). А.И. Пугачева (1963) приходит к заключению, что в тазовом отделе сигмовидной кишки и rectum распространяются ветви верхней прямокишечной, в анальном канале – все артерии прямой кишки. С точки зрения Т.А. Ястребовой (1955), а. rectalis superior у детей до 2,5 лет является продолжением нижней брыжеечной артерии. Вопросу проникновения артериальных ветвей в прямую кишку у взрослых посвящены исследования А.С. Ланцетовой (1959), В.В. Козлова (1972), В.И. Козлова (1992). В случае отхождения от верхней прямокишечной артерии а. sigmoidea ima, по данным Т.К. Зайсановой (1960), возможно нарушение питания стенки указанного отдела пищеварительного тракта. К работам экспериментального характера относятся исследования М.О. Финкельштейна (1957), Е.И. Гончаренко (1958), В.В. Ратушняк (1966), Р.И. Худайбердыева (1992).

Изучением венозного бассейна прямой кишки у плодов, новорожденных, детей занимались Н.В. Крылова (1952), П.Н. Галахова (1969). В поле зрения авторов стояли вопросы, освещающие расположение экстраорганных и внутриорганных вен прямой кишки у взрослых (М.Д. Золотников, 1947; Ф.П. Маркизов, 1959; В.А. Белянский, 1960). Наконец, в работах целой группы исследователей приводятся данные, касающиеся особенностей строения аорты, уровней ее деления у плодов, новорожденных, детей раннего возраста (Е.Н. Мерперт, 1937; В.С. Попов, 1937; Э.Г. Парамонова, 1956; Д. Худайбердыев, 1954; Ю.В. Букин, 1955; Т.М. Мусаев, 1963; J. Maragliano, 1966; J. Clarke, 1966; R. Aleksandrowics, 1970; K. Deal, 1973; M. Ben-Shoshan, 1973).

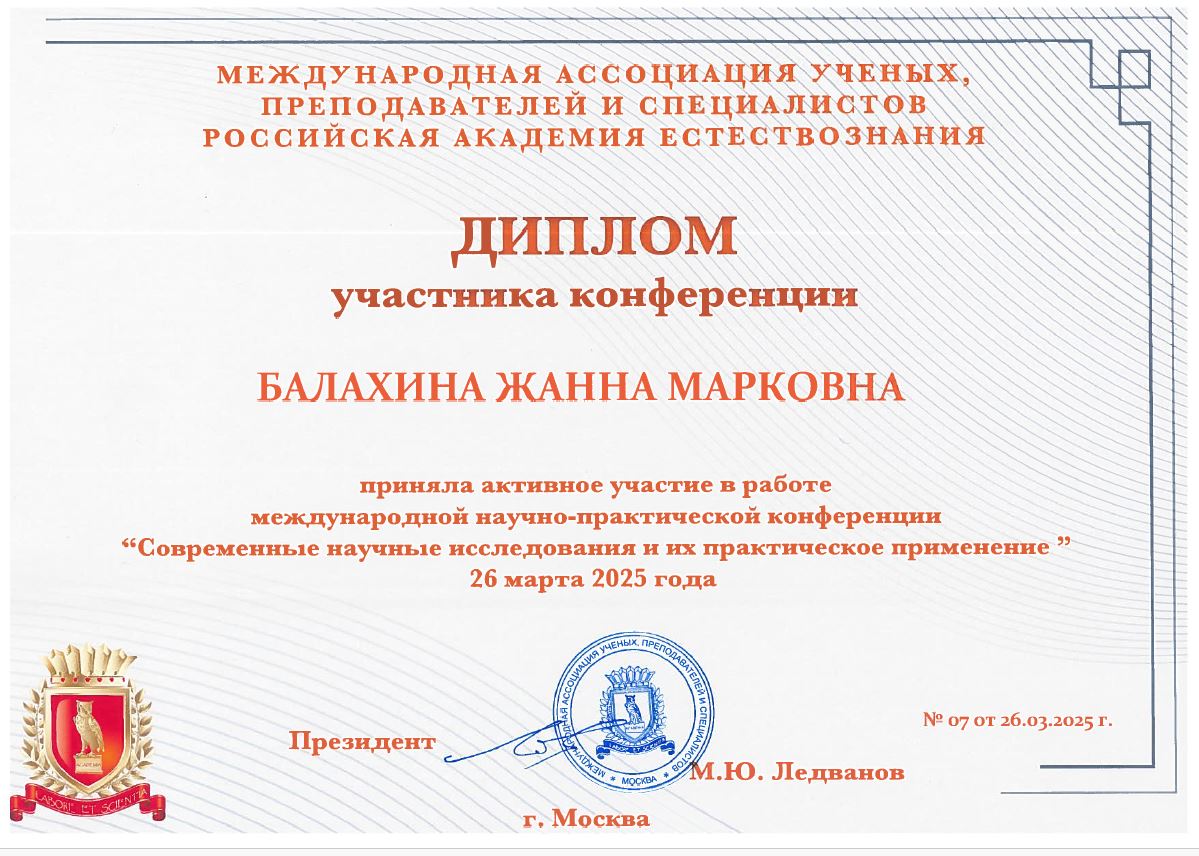

26 марта Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий Весенней Сессии РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «Современные научные исследования и их практическое применение»

26 марта Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий Весенней Сессии РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «Современные научные исследования и их практическое применение»

5 марта 2025 Академией естествознания в рамках официального участия РАЕ в Московском салоне образования-2025 была проведена панельная дискуссия «НОВЫЕ МОДЕЛИ И ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» по актуальным вопросам образования».

С 5 по 6 марта 2025 Академия Естествознания приняла участие в XII Московском международном Салоне образования ММСО.EXPO-2025.

С 5 по 6 марта 2025 Академия Естествознания приняла участие в XII Московском международном Салоне образования ММСО.EXPO-2025.

С 12 по 16 марта 2025 Академия Естествознания приняла участие в XXXII МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «ММКВЯ-2025», которая прошла в Административном выставочном комплексе БелЭкспо.

С 12 по 16 марта 2025 Академия Естествознания приняла участие в XXXII МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ «ММКВЯ-2025», которая прошла в Административном выставочном комплексе БелЭкспо.

© 2005–2020 Российская Академия Естествознания

Телефоны:

+7 499 709-8104, +7 499 704-1341, +7 495 127-0729, +7 968 703-84-33

+7 499 705-72-30- редакция журналов Издательства

E-mail: stukova@rae.ru

Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания.

Служба технической поддержки - support@rae.ru

Политика обработки персональных данных