![]()

- Академия •

- Издательство •

- Конференции •

- Выставки •

- Ученые звания •

- Награды •

- Контакты

РУС | ENG

Глава 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

В XIX веке главными занятиями сельских жителей являлись скотоводство и земледелие, вспомогательными – рыболовство, охота и другие промыслы.

У забайкальцев преобладало скотоводство, наряду с которым начиналось развитие земледелия. Земледелием занималась приблизительно ¾ хоринцев, селенгинцев и кударинцев. Среди бурят были развиты промысловые виды деятельности (охота, рыболовство, лесной промысел, извоз, кузнечество, плотничество, переработка продуктов земледелия).

На развитие сельского хозяйства и размещение его отдельных отраслей в тех и иных зонах существенное влияние оказывает рельеф, климат и почвы.

Часть территории юго-восточной Сибири (Забайкальская область) представляет собой преимущественно горную страну, лежащую довольно высоко над уровнем моря.

Климат края резко континентальный, со значительными колебаниями температуры воздуха не только в течение года, но и суток, с малым количеством осадков зимой и сравнительно большим количеством их летом, коротким безморозным периодом. В северных районах преобладают горно-таежные ожелезненные почвы. В более населенных южных районах – малогумусовый, маломощный чернозем, каштановые, песчано-каштановые, слабо-подсоленные, слабо-подзолистые песчаные почвы, в населенных частях Баргузинского округа – темно-каштановые, лишь отдельными пятнами встречаются черноземные и серые лесные почвы. Таким образом, климатические и почвенные условия юго-восточной Сибири характеризуются очень большим разнообразием, контрастностью и мозаичностью. Различие и особенности почвенно-климатических условий по районам юго-восточной Сибири не только предопределили расселение людей, но и наложили сильный отпечаток на размещение и степень развития двух главных отраслей сельского хозяйства – земледелия и скотоводства.

Интенсификация производства продуктов животноводства, полеводства имеет существенные негативные последствия, которые заключаются в загрязнении почвы вблизи ферм и на полях.

На огромной территории нашей планеты природные ресурсы используются недостаточно эффективно. Так, например, в Сибири значительные массивы сухостепных и высокогорных пастбищ остаются не использованными. При этом остаются мало востребованными приспособленные к экстремальным условиям разведения аборигенные животные – местный скот, лошади, овцы, козы, яки и верблюды. Номадные животные наиболее полно вписывались в быт народов Центральной Азии, являясь источником получения мяса, молока, овчины, шерсти и кожевенного сырья. Мясные и молочные продукты составляли основу их рациона питания. Из овчины изготавливали верхнюю одежду, из кожевенного сырья – обувь и сбрую, а шерсть овец и верблюдов применялась для изготовления не только одежды, но и войлока, служащего основным материалом для жилья при кочевом образе жизни. Так, у народов Сибири номадные животные не только определяли уклад, их быт и культуру, но и служили средством освоения огромных просторов природных пастбищ.

В процессе реформирования агропромышленного комплекса России создаются благоприятные экономические предпосылки для восстановления в Сибири, в том числе и в Забайкалье, мало затратного и экологически менее опасного номадного животноводства.

Традиционная культура природопользования предков основана на том, что они сосуществовали в гармонии с природой, ограничивая себя строжайшими правилами природопользования и внешне скромным бытом. Богатство и глубину их знаний мы только начинаем постигать, поэтому в наше экологически кризисное время самым актуальным является изучение экологических традиций и культур коренных народов Байкальского региона. Эти народы обладали тончайшими эмпирическими знаниями о природной среде обитания охотников, рыболовов, собирателей и имели обширный хозяйственный опыт земледелия и скотоводства. Практическое отношение к природе определялось не только хозяйственными знаниями и навыками, но и нормами поведения, охраняющими источник средств существования. Человек в своей жизни и хозяйственной деятельности приспосабливался к окружающей среде, а не переделывал ее.

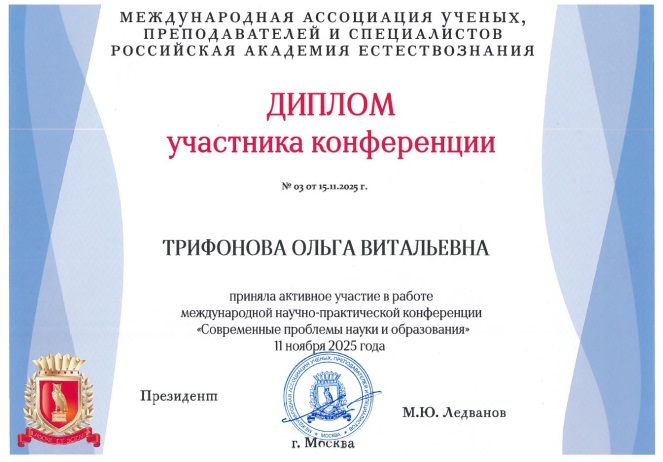

11 ноября Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ».

11 ноября Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ».

11 сентября Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ».

11 сентября Академией естествознания в рамках дистанционных мероприятий РАЕ была проведена научно-практическая онлайн-конференция «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ».

15-19 октября 2025 года Франкфуртская книжная выставка

Российская Академия Естествознания приняла участие в прошедшей 15-19 октября 2025 года 77-ой Франкфуртской книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2025

Российская Академия Естествознания приняла участие в прошедшей 15-19 октября 2025 года 77-ой Франкфуртской книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2025

Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов приняла участие в 38-ой Московской международной книжной ярмарке

Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов приняла участие в 38-ой Московской международной книжной ярмарке

© 2005–2020 Российская Академия Естествознания

Телефоны:

+7 499 709-8104, +7 495 127-0729, +7 968 703-84-33

+7 499 705-72-30- редакция журналов Издательства

E-mail: stukova@rae.ru

Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, а/я 47, Академия Естествознания.

Служба технической поддержки - support@rae.ru

Политика обработки персональных данных